土屋謙仕

長野保健医療大学

保健科学部 リハビリテーション学科 准教授

認知神経科学

リハビリテーション科学

長野保健医療大学

保健科学部 リハビリテーション学科 准教授

認知神経科学

リハビリテーション科学

2025年には国民の5人に1人が75歳以上の後期高齢者になるとされる日本の少子高齢化問題。2040年には比率がさらに高まり、医療・介護サービスの需要増大など、多くの課題が懸念されている。そんな未来を見据えて長野保健医療大学保健科学部リハビリテーション学科の土屋謙仕准教授が注力するのが、教育・研究・地域貢献を掛け合わせた、学生の成長と地域貢献を両立する研究プロジェクトだ。

「少子高齢化の課題を解決するには、これまでとは違う新たな手法や考え方が不可欠です。科学的思考力や革新的な技術の応用力を備えた人材を育てるには、教育や研究の在り方も変わらなければいけない。そこでこれまで大学内で個別に取り組んでいた教育・研究・地域貢献という3分野を連携して、より高い能力を獲得できる研究活動を展開しています」

土屋准教授は早い時期から学生の研究意欲、キャリア意識、興味・関心を拾い上げ、研究室では最前線の研究に学生が参加できる体制を用意。より高いレベルの卒業研究に挑むことで学生の素養と自信を培い、大学院への進学、さらには将来的に作業療法分野に貢献する人材の育成を目指している。

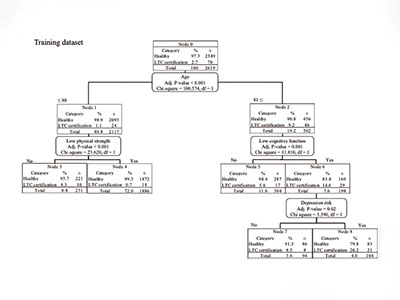

プロジェクトの大きな成果として挙げられるのが、2017年時点ですでに高齢化率が約37%におよぶ長野県飯山市での、「機械学習を使った高齢者の介護保険認定リスクの予測モデル作成」の研究である。

介護を必要とする人が介護サービスを受けるには、どの程度の介護を必要とするかを調査する必要があるが、この業務は地域の自治体にとって人手や時間を要する作業だ。対象者が介護を得られるまで時間がかかる原因にもなっている。そうした課題をAIによる予測モデルで解決するのが研究の目的だ。

「医療機関などではなく、自治体職員や一般の人でも取れるデータで介護認定リスクを診断できるのが、機械学習を活用した予測モデルの特徴です。診断精度は80%程ですが、介護認定の導入として認定調査の対象者の絞り込みなどを行うには十分でしょう。なにより手軽にできることで、自治体などの負担が軽減でき、将来的な人員不足の解消につながります」

この研究には研究室の学生が学部生時代から参加し、土屋准教授などとともに最前線の研究を体感。当該学生はその後、大学院に進学。修士2年の現在は作業療法学会で発表を予定し、英語論文を海外の学術誌に投稿中である。在学中に論文が受理されれば、作業療法分野において県内で初めての事例になる。

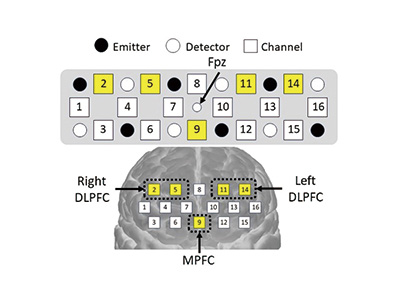

この他の研究プロジェクトでは、オンラインでのリハビリや診療に役立つ知見となる「ビデオコミュニケーションは親しみやすさが軽減する:機能的近赤外分光法を使用した研究」がある。これは2025年3月に当時4年生の学生2名の卒業研究を含む論文が、神経学分野で“Top10%journal”と評される世界的に権威のある学術誌『Neuroimage』に掲載された。こちらも県内初となる作業療法学の大学生が在学中に海外学術誌に名前が載るという大きな実績を掴み取った。

その他には土屋准教授が手掛ける自動車メーカー株式会社SUBARUとの産学連携プロジェクトにも多くの学生が参加するなど、研究室ではより高いレベルの研究に、学生を積極的に参加させる取り組みを進めている。

「自分がこんなことをできると思わなかった。遠い世界のことだと思っていた。学会への参加や学術誌に掲載された学生は、そんな言葉を口にしています。ここで培われた科学的思考力や研究手法への理解、何よりハイレベルな研究に携わったという自信が、学生の将来を切り拓く力になるはず。一方で地域にしっかりと貢献できる研究成果が得られることも大切です。学生と地域の方々、双方のメリットとなることが、この研究スタイルを志すうえで、最も大切にしていることです」

研究を学生任せにせず、地域との連携を図りながら、研究チームの重要なポジションを担う一員として学生を参加させる。細かなサポートを行う土屋准教授の負担は当然ながら高くなるが、それでもこの研究スタイルにいまは大きな手応えを感じているという。

高齢者の介護保険認定リスクの予測モデルで作成したディシジョンツリー。研究では土屋准教授などが基礎的な理論を固めた後、学生が約2年間以上をかけて発展的な研究に取り組んだ

オンラインを活用した交流の影響を検証し、オンラインでは親しみやすさが低下し、脳活動も異なっているという結果が導き出された

高度な研究に積極的に学生を参加させることで能力と意欲を磨いていく

長野保健医療大学では専門的な知識・技術に加えて、医療従事者に求められる倫理観、社会人としての教養や責任感、医療現場で不可欠なコミュニケーション能力の育成を重視。実際の医療活動を体験する専門職連携教育と実習を通じて、地域医療に貢献できる医療人材となるための力を4年間で身につけます。学生サポート体制も充実しており、保健科学部では学年ごとのクラス担任を、看護学部では学生ごとに専任教員が担当者となるアドバイザー制度を設置しています。

保健科学部リハビリテーション学科には理学療法学専攻と作業療法学専攻の2つの専攻を設置しています。理学療法学専攻では身体機能の回復・改善をめざした運動療法や物理療法を学び、臨床に強い理学療法士を育成します。作業療法学専攻では実社会への対応力を回復させるための多様な作業活動を学び、幅広い場所で活躍できる作業療法士を育成します。看護学部看護学科では「地域で学び、地域を学ぶ」ことを特色として、1年次から地域住民と関わりながら、看護の知識とスキル、人々の健康生活を支えるための人間力を培っていきます。

■保健科学部:リハビリテーション学科[理学療法学専攻/作業療法学専攻] ■看護学部:看護学科

相澤病院、国立信州上田医療センター、佐久総合病院、篠ノ井総合病院、信州大学医学部附属病院、新生病院、安曇野赤十字病院、諏訪赤十字病院、長野赤十字病院、長野中央病院、浅間南麓こもろ医療センター、鹿教湯三才山リハビリテーションセンター、伊那中央病院、北アルプス医療センターあづみ病院、市立大町総合病院、千曲中央病院、長野市民病院、長野松代総合病院、松本共立病院、茅野市役所(保健師)、長野市役所(保健師)、国立国際医療研究センター病院、三井記念病院、清泉女学院大学助産学専攻科(進学) ほか

〒381-2227 長野県長野市川中島町今井原11-1

TEL:026-283-6111