赤坂亮

九州産業大学

理工学部 機械電気創造工学科 教授

熱工学

九州産業大学

理工学部 機械電気創造工学科 教授

熱工学

エアコンや冷蔵庫に代表される冷凍空調産業は、私たちが快適な生活を送るうえで不可欠なインフラであることは言うまでもない。その根幹を支えているのが、熱エネルギーの生成や伝達など熱に関する物理現象を扱う熱工学だ。あらゆる冷却・空調機器には、その一分野である冷凍空調工学の技術が活用されている。

「通常、熱は温度の高い場所から低い場所へと移動します。しかし、たとえば冷蔵庫の場合、熱を温度の低い庫内から温度の高い外部へ移動させることで冷却を実現しています。このとき、いかに少ないエネルギーで多くの熱を移動させるかを考えるのが冷凍空調工学です」

そう説明してくれたのは、九州産業大学で熱工学を専門に研究する赤坂亮教授。冷凍空調工学には熱交換器や圧縮機など機械に関する分野、冷媒と呼ばれる熱移動に必要なガスに関する分野があり、赤坂教授は後者を研究する立場にある。

「冷媒は、蒸発する際に周りから熱を吸収することで冷却、凝縮する際に周りに熱を放出することで暖房の役割を果たします。エアコンを例に挙げると、冷房時は室内機の中で冷媒が蒸発し部屋の熱を吸収、室外機の中で凝縮し熱を外に放出します。このように冷媒は、蒸発と凝縮を繰り返しながら配管内を循環しています」

そんな冷媒には、かつてクロロフルオロカーボン類と呼ばれる物質が使われていたが、オゾン層破壊の問題から現在は代替フロンに変更されている。しかしその温室効果は、家庭用エアコンで主流の冷媒がCO2の約600倍、マグロ用冷凍庫では約1万2000倍にものぼる。一方、モントリオール議定書キガリ改正では、先進国である日本にはこのような温室効果が大きい冷媒の大幅な削減目標が課されている。そこで赤坂教授が尽力しているのが、地球に優しい次世代冷媒の研究だ。

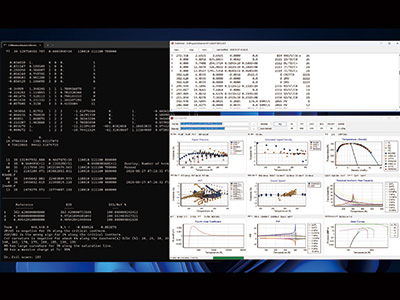

カーエアコン用冷媒「R1 234yf」の ISO規格に関する論文

新たな冷媒を採用した製品の実用化には、現行の冷媒との性能比較や安全性の確認など、さまざまな試験を行う必要がある。赤坂教授はこのような試験結果を、コンピュータによる計算で瞬時に得られるプログラムを構築している。まさに次世代冷媒の普及を加速させるうえで鍵となる開発で、赤坂教授はその分野において世界的に稀有な存在だ。すでに米国標準技術研究所(NIST)と共同開発したカーエアコン用の冷媒プログラムは国際規格(ISO17584)に認定され、令和以降のほとんどの新車にその冷媒が採用されている。

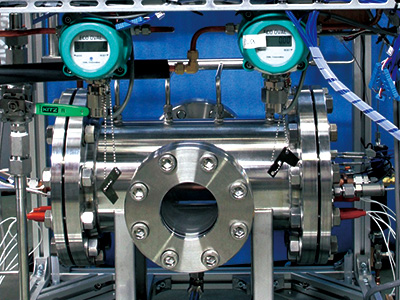

「まず、国内外の信頼できる研究機関や大学に、高純度のサンプルガスの物性測定を依頼します(写真2参照)。すべての測定データがそろったら、それをもとにコンピュータによって計算プログラムを構築していきます。使用するプログラムが国ごとに異なると、同じ機械であっても性能に差が生じてしまうため、国際規格に準拠した高精度なプログラムが求められます」

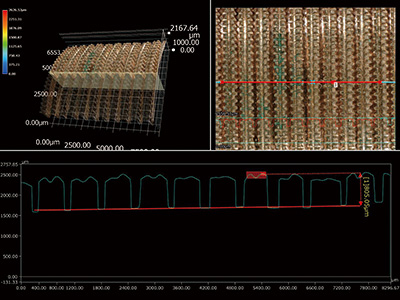

現在は、極寒条件下で機械の動作試験を行う装置や、マグロやワクチン用の超低温冷凍庫に向けた冷媒の計算プログラムを開発中。科学研究費助成事業のテーマに設定されており、「2025年度中に完成させたい」と力を込める。

次世代冷媒にはどれも一長一短あり、近年、2種類以上を組み合わせることで欠点を補う「混合冷媒」が注目されている。扱う冷媒が複数になると計算プログラムも複雑化するため、開発は決して容易ではない。国際規格の水準を満たすべく、赤坂教授は産学官と一体となって研究に取り組んでいる。ところがそんな次世代冷媒を普及させるうえで、各国の地域性や経済状況が障壁として立ちはだかっているという。

「冷涼で自然志向の強いヨーロッパでは人工的な冷媒に慎重で、アメリカでは可燃性のある冷媒は敬遠される傾向に。また発展途上国では、コスト削減のために現状の冷媒が優先される可能性もあります。冷凍空調産業で国際的な競争力を持つ日本が、国内で混合冷媒を普及させ安全性を示せば、各国の姿勢も変わるはずです」

冷媒の温室効果が、今すぐ人類に大損害を与えることは考えにくいだろう。しかし手をこまねいていると、状況は確実に悪化の一途を辿る。

「それを食い止められるのは、今しかありません。次世代冷媒の研究は、自分たちではなく将来の人類を豊かにするものです。エンジニアとしての使命、そして意義を強く感じています」

子どもや孫が安心して暮らせるために。冷凍空調工学で学ぶ知識が、人類の未来を支える。

赤坂教授が手がけている、プログラムの状態方程式の開発画面

同大学でも、冷媒が蒸発・凝縮する際の熱の伝わり方を測定している

伝熱管の3D計測画面。冷媒の研究は国家プロジェクトの対象でもある

九州産業大学は、文系・理工系・芸術系の10学部22学科、大学院5研究科を擁する総合大学です。ひとつのキャンパスに多様な学問領域が集結し、学生や教員が分野を超えて気軽に交流できる環境が整っています。そこから生まれる横断的なプロジェクトや革新的な取り組みが、新たな価値を創出しています。

これからの時代の変化を見据え、九州産業大学の理工学部は2026年4月に改組し、次なるステージへと踏み出します。既存の情報科学科に加え、「機械電気創造工学科」「スマートコミュニケーション工学科」の2学科を新設。融合的な知識と実践力を兼ね備えた人材の育成に取り組み、エンジニアの活躍領域をさらに広げていきます。

■国際文化学部:国際文化学科/日本文化学科 ■人間科学部:臨床心理学科/子ども教育学科/スポーツ健康科学科 ■経済学部:経済学科 ■商学 部:経営・流通学科 ■地域共創学部:観光学科/地域づくり学科 ■理工学部:情報科学科/機械電気創造工学科/スマートコミュニケーション工学科 ■生命科学部:生命科学科 ■建築都市工学部:建築学科/住居・インテリア学科/都市デザイン工学科 ■芸術学部:芸術表現学科/写真・映像メディア学科/ビジュアルデザイン学科/生活環境デザイン学科/ソーシャルデザイン学科 ■造形短期大学部:造形芸術学科

九州電力、九州旅客鉄道、西日本旅客鉄道、西日本鉄道、福岡銀行、西日本シティ銀行、楽天銀行、野村証券、伊藤園、アディダスジャパン、日本通運、ニトリホールディングス、資生堂ジャパン、JTB、日本旅行、ANA福岡空港、福岡国際空港、マイナビ、ゼンリン、ソフトバンク、デサントジャパン、本田技研工業、本田技術研究所、スズキ、日産自動車、九電工、竹中工務店、NTTデータ九州、安川電機、パナソニック、東芝テック、三菱電機ソフトウェア、伊藤忠テクノソリューションズ、日本化薬、 新日本製薬、旭酒造、安藤・間、三井住友建設、大和ハウス工業、住友林業、博報堂プロダクツ、レベルファイブ、ジャパネットホールディングス、ムーンスター、セガサミーホールディングス、小・中・高校教員、地方公務員、国家公務員、警察・消防職員 等

〒813-8503 福岡県福岡市東区松香台2-3-1

TEL:092-673-5550(入試部入試課)