東京大学

先端科学技術研究センター

星野歩子教授

エクソソームの「謎」を解明し、

創薬や治療の社会実装につなげる!

東京大学

先端科学技術研究センター

エクソソームの「謎」を解明し、

創薬や治療の社会実装につなげる!

細胞から分泌される直径30~150ナノメートルの微粒子「エクソソーム」。この微細な袋状の構造体が、細胞間をつなぐメッセンジャーとして注目を集めている。謎が多いエクソソームの機能を解明できれば、妊娠合併症やがんの治療に役立てられる可能性もあるという。東京大学先端科学技術研究センター星野歩子教授に話を聞いた。

「エクソソーム」という単語を見たことがあるだろうか? これは、生き物すべての細胞が産生している直径30~150ナノメートルサイズの微粒子のこと。膜小胞と呼ばれる袋状の構造体で、細胞間の情報伝達を担う重要な役割を果たしているという。

もともとエクソソームは、がん研究などの分野で注目されていた。東京大学先端科学技術研究センターの星野歩子教授は、このエクソソームの機能を解明し、病気の治療や創薬に役立てる研究に取り組んでいる。

「エクソソームは、皆さんの体内でも毎日分泌されている身近な物質です。血液1ミリリットル中に何兆というエクソソームが存在しています。1980年代にその存在が初めて確認されたときは、その袋状の構造から細胞内の不要物を取り込んで細胞外に運び出すゴミ処理機構だと考えられてきました。しかし、放出されたエクソソームが特定の細胞に取り込まれる機構が約20年前に発見され、細胞間のコミュニケーションツールとして注目を集めるようになりました。つまり、体内の特定の臓器をつなぐSNSのような役割を果たしている可能性があるのです」

最近の研究によって、エクソソームが他の細胞や臓器に特定の物質を運ぶメッセンジャーとしての役割を担っていることがわかってきた。例えば、肝臓がエクソソームを通じて「今こんな状態だよ」と伝えると、他の臓器がそれを受けてバランスを取るような仕組みがあるという。さらに、詳しく調べるとエクソソームが無差別に情報を拡散するのではなく、「特定の仲よし臓器」に向けて選択的に情報のやりとりとしている可能性も見えてきた。

星野教授が最近注目するのは、妊娠中の女性の体内におけるエクソソームの機能だ。妊娠中は、胎盤がエクソソームを分泌し、母体の変化に合わせて受け取り先を変化させているという。これは胎児の成長に応じて、母体の臓器に必要な指令を送るためと考えられる。

「妊娠中の女性の胎盤から産生されたエクソソームを調べたところ、疾患が起こると胎盤から分泌するエクソソームのネットワークが乱れることがわかってきました。例えば、『妊娠高血圧腎症』では、胎盤からのエクソソームが本来とは異なる行き先である腎臓に送られることで、腎臓でタンパク尿を引き起こすなどの症状が発生している可能性があるのです。これは、エクソソームによる特定の疾患への影響を示唆するものだといえます」

星野研究室では、現在「がんチーム」と「生理・病態チーム」の2チームで研究が行われている。「がんチーム」では、がんの発症や転移、抗がん剤耐性に関わるマーカーの探索を進めている。また、特定の臓器へ転移する仕組みや耐性を獲得したがん細胞が放出するエクソソームの挙動、それが体内に及ぼす影響についても研究を行っている。もう一方の「生理・病態チーム」では、がんに限らずさまざまな疾患に共通する生体現象をエクソソームの視点から広く調べている。妊娠高血圧腎症の研究もこちらに属する。

「一見するとバラバラな研究をしているようですが、エクソソームという1本の軸を通して多様な疾患を横断的に比較することで、あらゆる疾患に共通する生理的メカニズムを解明できる可能性があります。例えば、がん領域におけるエクソソームの実験結果が、統合失調症・自閉症・ADHDなどの神経発達障害においても役立つようなことがあるのです」

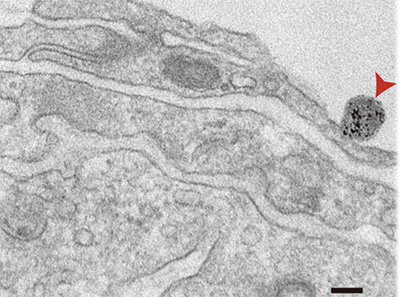

肺組織に付着する細胞エクソソームの画像

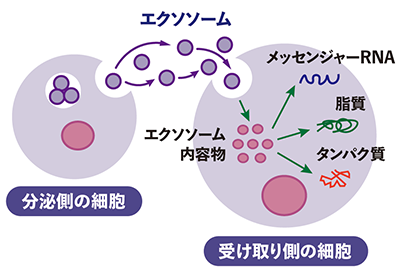

エクソソームの内部には、タンパク質、脂質、メッセンジャーRNAなどの物質が含まれており、それらを他の細胞へ受け渡すメッセンジャー機能を担っていると考えられている

実験では、まず超遠心機を用いて血しょうや唾液などの試料から得たヒト細胞のエクソソームを分離する。30~150ナノメートル程度の粒子を残して、そこからさらに精度を高めていく。最終的には、ナノ粒子解析装置「ナノサイト」を用いて、ブラウン運動(粒子の揺れ)と散乱光を利用して、エクソソームの性質を細かく測定していく。

最終的に目指すのは、袋状の構造体であるエクソソームの中身を調べる「シングルエクソソーム解析」。ナノサイズのエクソソームには、複数のタンパク質、脂質、メッセンジャーRNAなどが含まれており、これを一つひとつ調べる技術が次第に確立されようとしているという。まさに医学と生物学、工学の融合領域といえるだろう。

星野教授は、もともと理学部応用化学科からキャリアをスタートした。その後、東京大学大学院で生命科学を専攻し、がんの転移について研究する過程でエクソソームの研究と出合う。そして、大学院博士課程修了後、コーネル大学医学部に留学し、ポスドク(博士研究員)として、がんに関する研究を進めた。

「大学院修士課程の頃に、ある国際シンポジウムで後の恩師となるコーネル大学医学部のデイビッド・ライデン教授の講演を聞き、衝撃を受けました。がんの転移メカニズム解明への道筋が見えた気がして、迷わずライデン教授に『博士研究員になりたい』とその場で直訴しました。自ら行動すれば、道は拓けるのです」

アメリカの大学に留学して、強く感じたのは研究室にいる学生たちの多様性だった。現場には、医師、企業出身者、他分野の研究者など、さまざまなバックグラウンドの人が集まっていた。同じデータを見ても、それぞれの視点から異なる見解が生まれる環境に、研究の面白さと広がりを実感した。

「コーネル大学で、人種の多様性とともに感じたのは、女性研究者の多さでした。大学に育児支援の設備も整っており、出産後にスピーディに研究現場に戻れる環境がありました。実は私も留学中に出産し、子育てをしながら研究を続けました。研究者は、自分のペースで業務の計画を立てられるので、出産・育児を経ても復帰しやすい仕事だと思っています。日本でも女性が当たり前に研究者を目指すような世界をつくっていきたいと思っています」

研究者として星野教授が目指すのは、エクソソームの研究成果を社会実装することだ。そのため、自ら医師や製薬メーカーとの研究ネットワークを構築し、臨床試験や製品化への道筋を模索している。いま最も可能性を感じているのは、妊娠高血圧腎症の予測診断薬の開発。星野教授の挑戦に世界中から注目が集まっている。

星野歩子

東京大学 先端科学技術研究センター 教授

2011年東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了。米国コーネル大学医学部で、ポスドク(博士研究員)、Research Associate、Instructor、Assistant Professorとして8年半を過ごす。2019年に帰国し、東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構講師、東京工業大学生命理工学院准教授を経て、2023年3月より東京大学先端科学技術研究センター・教授。