すっかり身近になったスマホ決済サービス「PayPay」。

そこで使われている技術について知る前に、まずは全体的な仕組みを整理しておこう!

コンビニのレジでスマホのアプリを開き、バーコードを提示して支払いを済ませる。最近は、こうした光景もすっかり見慣れたものになった。「キャッシュレス後進国」とされていた日本でも、世代を問わず幅広い人々がスマホ決済サービスを活用している。

「国内でスマホ決済サービスが浸透した要因として、コロナ禍において非接触のニーズが高まったことなどが考えられます。しかし、個人的にはもっと単純な理由ではないかと感じています。現金を出すよりも、バーコードを読み取ってもらうほうが早くて便利。同時に、スマホ決済に対応した加盟店が増えたことで、ユーザーの数も大幅に増加したのではないでしょうか」

そう語るのは、PayPay株式会社の技術部門、Payment & Technology Platform本部にて部長を務める青木真也さん。同社が提供するスマホ決済サービス「PayPay(ペイペイ)」の登録ユーザー数は7,000万人以上(2025年7月現在)に及び、日本の人口の2人に1人以上が利用している計算となる。もはや現金と変わりなく使われているPayPay。しかし、なぜバーコードをかざす、あるいはQRコードを読み込んで操作するだけで、支払いを完了することができるのだろうか。

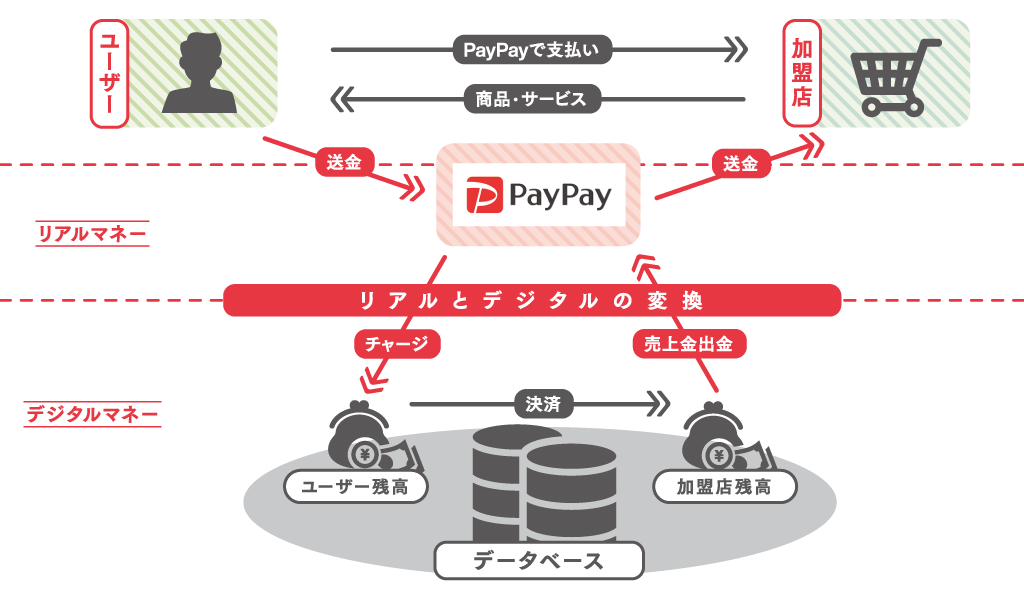

「PayPayの基盤となる仕組みは、一般的なインターネットサービスと技術的には大きな違いはありません。アプリに紐づけられたユーザーの銀行口座やクレジットカードからユーザーが残高にチャージしたり、決済により加盟店がユーザーから受け取ったりした金額をデータベースに記録し集計。お金を扱っているのでデータの一貫性が重要となります」

キャッシュレス決済サービスを提供するうえで何より重要になるのは、強固なセキュリティだ。PayPayでも、ユーザーにとって大切なお金を危険にさらすことのないよう、ログイン時に2段階認証を設定するなどの安全管理を徹底。その結果、2024年のクレジットカードの不正利用発生率が0.047%だったのに対し、PayPayは0.002%と圧倒的に低い※。同時に、万が一システム障害が発生してしまった場合でも、ユーザーのお金や生活を守るための仕組みを備えている。

「例えば、東京が何らかの災害に襲われたときに、遠く離れた地域で生活している人がPayPayを使えないと困ってしまう可能性がありますよね。そうした状況を避けるため、私たちはクラウドを活用し速やかに障害から復旧できるようにしています。住んでいる地域に限らずすべてのユーザーに安心して使っていただけることを心がけています」

PayPayの技術開発は、大きく3つの層に分かれている。これまで触れてきたようなシステムの基盤に関わる技術、そうした基盤の上で動くサーバー側の技術。そして、私たちユーザーの目に触れる、アプリの外部(インターフェース)に関わる技術である。驚くべきことに、PayPayは1週間に一度のペースでアプリのアップデートを実施。日々ユーザーの利便性を高めることに注力しているという。

「アプリでサービスを提供している以上、デバイスの変化に応じてPayPayも仕様を最適化させる必要があります。スマートウォッチが普及した際には、小さい画面でもバーコードを読み取れるように調整しました。また、内部システムにおいても、バーコードの読み込み速度や決済情報の書き込み速度を向上するような改善を重ねています。このように、PayPayは社会の変化やユーザーの声を意識して技術開発に取り組んできました」

日本におけるキャッシュレス決済比率は、2024年に42.8%を達成。将来的には80%を目指し、経済産業省を中心として必要な環境整備が進められている。青木さん自身も、日常のなかでキャッシュレス社会の本格的な到来を感じる機会が増えたという。

「お子さんへのお小遣いをPayPayで渡しているといった話もよく耳にします。子どもが使うにはハードルのあった従来のキャッシュレス決済に対し、PayPayを含むスマホ決済サービスは高校生でも気軽に活用することができます。また、ユーザー間のお金のやり取りもしやすくなった。それぞれの利点を活かし、現金やクレジットカードと使い分けるという考えが浸透したと感じます」

お金と生活は、切っても切り離すことができない。だからこそ、クレジットカードや銀行、証券、スマホ決済サービスを組み合わせることによって、生活を豊かにできる。お金に関わる仕組みを一元化することが、PayPayの見据えるキャッシュレス社会の未来だ。

「複数のアプリやサービスがひとつに統合されたプラットフォームは、“スーパーアプリ”と呼ばれます。PayPayが目指すのは、決済・金融を軸にした生活に根付いたスーパーアプリ。これまでの事業を通じ、お金に関わるあらゆるサポートを実施できる体制を整えてきました。今後もテクノロジーを駆使することでお金の利便性を向上し、豊かな社会を実現したいと思います」

PayPay株式会社は、約52か国の国と地域から集まった多様なメンバーで構成されている。文化や価値観の異なるメンバーが英語を介してつながり、世界のキャッシュレス状況や先進的な取り組みを共有しているのだ。技術者としてフィンテックに関わるうえで、英語力は不可欠のスキルとなっている。

PayPay公式サイト→https://paypay.ne.jp/

Payment & Technology Platform本部 部長