大友 明

東京工業大学

物質理工学院 応用化学系 教授

酸化物エレクトロニクス

東京工業大学

物質理工学院 応用化学系 教授

酸化物エレクトロニクス

リチウムイオン電池の中で超伝導材料をつくる─。思わず「?」が浮かぶフレーズである。リチウムイオン電池は、スマホや携帯ゲーム機の充電バッテリーとして知られるもの。超伝導は電気抵抗がゼロになる現象で、リニアモーターカーなどでその原理が応用されている。問題はこの異なる2つのキーワードのつながり。そこから新しい材料が生まれるというから謎は深まるばかり……。研究にあたる東京工業大学大学院理工学研究科応用化学専攻の大友明教授はこう語る。

「リチウムイオン電池の内部では、2つの異なる材料の間をリチウムイオンが行き来することで、充電・放電が繰り返され、電流が発生します。そこではさまざまな化学反応が起こるのですが、私はここに目をつけて、リチウムイオン電池という"場"を利用して、新たな材料の開発に挑んでいます。電池の中という特殊な環境では、非常に合成が難しい超伝導体が比較的安定してできるのです」

大友教授の研究テーマは「酸化物エレクトロニクス」。金属酸化物を使った新しい物質の開発や新機能の探索を行い、IC(集積回路)やトランジスタなどの電子デバイスに応用する研究に取り組んでいる。まだ歴史が20年ほどの新しい研究領域である。

「現在の電子材料の主役といえる半導体に使われているのは、シリコンなどの非酸化物が中心です。しかし、絶縁体から超伝導体に至る多様な性質を示す金属酸化物は、昔から電子デバイスへの応用が期待されてきました。なかでも私が注目するのが超伝導体。電気抵抗ゼロの超伝導材料を電子デバイスに組み込めば、電力消費がほとんどないスマホやパソコンが実現できるかもしれません」

超伝導現象は、構成元素の選択と配列が精緻に整った状態でのみ発現する。そのため電子レベルで一つひとつの原子の配列や構成を調整する高い合成技術が求められる。リチウムイオン電池の中でそれが実現できる理由をこの紙幅では説明できないが、この研究の動向に産業界から熱い視線が送られている。

大友教授の研究室では、効率的に水から水素を取り出す光触媒やガラスを基板にした電子回路やディスプレイの開発など、超伝導材料以外にもさまざまな研究テーマに取り組んでいる。化学には次世代の電子機器を支える材料開発というテーマがあり、大きなニーズがあることを、頭に入れておくといいだろう。

実験で作製したリチウムイオン電池構造の概略図の一例。超伝導材料であるチタン酸リチウム薄膜を負極に用いている。

大友教授が先端材料の分野と出会ったのは、大学時代のこと。研究室では、超伝導材料や透明な半導体材料を用いて、良質な薄膜を合成する技術の開発に取り組んだ。東京工業大学の大学院で学んだ90年代後半は、「高温超伝導」の研究が脚光を浴びた時代。これは、通常マイナス200度を超える超低温でしか発現しない超伝導現象をマイナス100度近くで起こせる物質を探索するというもので、大友教授はこの関連の研究に没頭し、博士後期課程まで進み、アメリカのベル研究所でポスドク*も経験した。とことんまで原理原則を追究してきた超伝導材料は、大友教授にとって絶対結果を出さなければいけない研究テーマなのだ。

「すぐに役立つものは、すぐに役立たなくなるというのが私の持論です。原理原則を追究して、根本から新しいものをつくり出すことに本当の価値がある。私が学生に伝えたいのはこれに尽きます。すでに10まで完成された技術を11か12まで高めたいという思考で入学してきた学生も、化学や物理の理論を深く学ぶと次第に自分でも新しい発明の種を見つけられるのではないか……という0から1を生み出す思考に変わっていきます。私はそんな思考の仲間をどんどん育てていきたい。原理原則を武器に未知の現象に挑む。これこそが、応用化学の面白さではないでしょうか」

*Postdoctoral fellow の略。博士研究員

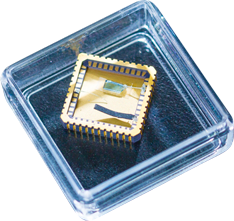

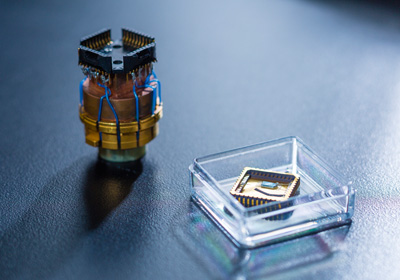

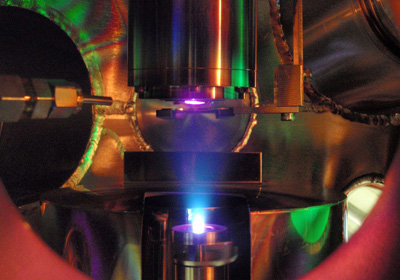

超伝導材料の測定をするテストキット。「チップキャリア」と呼ばれる容器には、リチウムイオンを含む材料と超伝導になる材料が並んでいる。

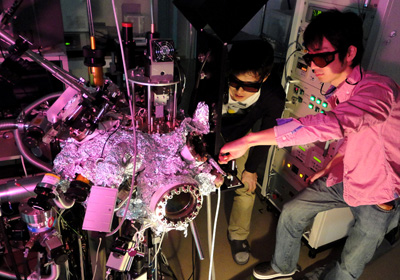

研究室には、さまざまな新規の金属酸化物を合成するための実験機器が揃う。写真は特殊な薄膜を作製するパルスレーザ堆積装置。

パルスレーザ堆積装置を使った実験の様子。「研究テーマはできるだけ幅広く」というのが大友教授のポリシー。

※インタビュー内容は取材当時のものです。